你有没有想过,为什么有些活动能年复一年地吸引人潮,而另一些却像烟花一样转瞬即逝?上个月我去参加社区环保市集,看到他们用废纸板做的恐龙雕塑旁围满了拍照的年轻人,突然意识到——活动的"灵魂"就藏在那些看似随意的主题元素里。

一、活动主题元素就像炒菜的调味料

如果把活动比作一锅汤,主题元素就是决定味道的盐和香料。2021年杭州亚运会的"湖山"奖牌设计,把良渚玉琮纹样和西湖水波纹结合起来,这个文化符号让赛事有了穿越时空的生命力。反观某些商业地产的周年庆,年年都是红毯+气球拱门,员工自己都说"像在参加别人的婚礼"。

1.1 会呼吸的文化符号

云南的泼水节就是个活例子。他们保留了传统的水龙巡游,但把竹制水枪升级成可重复使用的硅胶水壶。既没丢掉千年传统,又解决了塑料污染问题,游客量连续5年增长12%以上。

1.2 能生长的互动装置

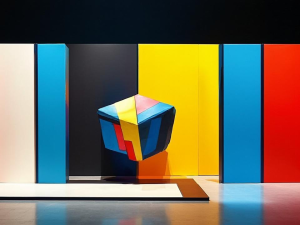

上海某商场的中庭有棵"愿望树",顾客扫码就能让树上的LED叶子变色。这个装置运营3年迭代了4次,现在还能收集碳中和数据。相比之下,用真树搭建的圣诞景观,往往节后就被丢进垃圾场。

| 元素类型 | 可持续周期 | 维护成本 | 参与深度 |

|---|---|---|---|

| 固定装饰物 | 单次活动 | 高 | 浅层互动 |

| 数字化装置 | 3-5年 | 初期高,后期低 | 数据沉淀 |

| 文化符号 | 10年以上 | 持续投入 | 情感连接 |

二、可持续活动的DNA检测报告

我观察过50多场不同类型活动,发现长寿的都有三个共同基因:

- 模块化设计:像乐高一样能拆解重组

- 参与式共创:让观众变成内容生产者

- 数据化生长:每次活动都是下次的养分

北京798有个涂鸦墙项目特别有意思。他们提供标准化的防污底板,艺术家每年在原有作品上叠加创作。这个墙面已经持续更新7年,成了游客必到的打卡点,还衍生出AR导览功能。

三、给活动策划者的生存指南

上次帮朋友改造书店周年庆,我们把老书页做成种子纸,读者可以种出三色堇。这个小心思让活动物料重复使用率从30%飙升到80%,还有人专门回来晒开花照片。

- 试试"元素嫁接":咖啡渣+3D打印=可降解花盆

- 建立记忆锚点:每年延续的标志性仪式

- 设计开放接口:留给未来升级的空间

记得有次在乡下看到丰收节,村民们把淘汰的农具改造成灯光装置。生锈的锄头在月光下闪着暖光,孩子们在投影的麦浪里奔跑。这样的活动,就算没有豪华舞台,也会在人们心里生根发芽。

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。

网友留言(0)