活动录制时,如何让时间管理不再「翻车」?

上周参加行业交流会时,听到某视频团队负责人吐槽:「上次新品发布会的录制现场,主持人忘词导致流程延误,后期硬是把8小时素材剪成3分钟精华片——剪辑师现在看见绿幕就想吐。」这话引得全场哄笑,却也道出了活动录制中最现实的痛点:时间失控就像多米诺骨牌,推倒第一块就停不下来。

一、这些「时间刺客」正在偷走你的录制进度

在798艺术区某直播基地,我曾目睹过真实的录制车祸现场:上午10点的开机仪式,因为嘉宾车辆被早高峰堵在东三环,整个团队干等两小时;下午的圆桌论坛环节,某位专家临时要求增加PPT页数,控台导演的脸比提词器的黑屏还难看。这些藏在细节里的「进度杀手」,往往比技术故障更难防备。

- TOP3隐形时间黑洞:

- 设备调试时的「再试一条」强迫症(平均浪费22分钟/环节)

- 参与人员的时间观念温差(迟到率高达37%)

- 突发状况的决策真空期(每延误1分钟损失¥80-150)

1.1 传统排期表 vs 智能控场方案

| 纸质流程表 | 动态排期工具 | |

| 进度可视度 | 依赖人工报时 | LED倒计时+智能提醒 |

| 容错空间 | 固定时间块 | 弹性时间池设计 |

| 突发应对 | 手忙脚乱 | 自动生成B方案 |

二、给时间装上「变速器」的实战技巧

某卫视跨年晚会导播间流传着这样的工作守则:每个环节必须预留「黄金3分钟」。这可不是随便定的数字——根据《大型活动制作规范》,3分钟正好是补妆、调整机位、核对台词的最低安全时长。

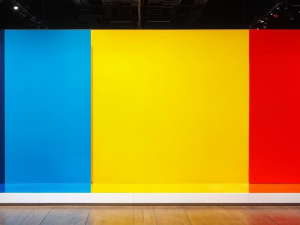

2.1 录制现场的「时间三原色」管理法

- 红色时段:必须准点完成的硬性节点(如直播信号接入)

- 黄色缓冲:可微调的弹性环节(观众互动可增减30秒)

- 绿色储备:应急时间库(建议预留总时长15%)

曾操盘过国际电竞赛事的老王分享他的秘诀:「我会在提词器旁边贴彩色时间条,红色环节用激光笔照提示,比口头喊卡有效率得多。」这种视觉化管理方式,让他的团队在去年双十一大促直播中创下零延时的记录。

三、当进度偏离轨道时的「急救包」

上个月某车企发布会出现经典案例:主讲人突然流鼻血,控场导演当机立断切到产品全景镜头,同时让备用主持人无缝衔接。这种应变能力,源自他们预先设计的「危机响应代码」:

- Code A:设备故障 → 启动备用机位+播放预热视频

- Code B:人员缺席 → 触发AI虚拟主持人

- Code C:严重超时 → 自动缩短问答环节

某4A公司制作总监透露,他们现在用智能手环震动提醒代替传统倒计时,现场人员能通过不同震动频率判断紧急程度。这种「沉默式提醒」避免打断录制氛围,实测节省19%的沟通时间。

3.1 进度补偿的「时间银行」机制

就像高铁调度会利用「待避时间」调整车次,专业团队会在每个环节设置时间存取点。比如访谈环节节省的2分钟,可以「存」入抽奖环节作为加时。这种动态平衡术需要精准的算法支持,某云制作平台的数据显示,使用智能调度系统的团队,进度偏差率降低42%。

四、把时间管理刻进团队DNA

走访多个城市的活动公司后发现,成熟团队都有独特的「时间仪式」:有的在晨会玩「90秒极速简报」游戏,有的在控制室挂满历次超时事故的「耻辱钟」。这些看似戏谑的做法,实则不断强化着团队的时间敏感度。

最近接触到的新型时间管理系统让人眼前一亮,它能通过智能眼镜显示个人任务倒计时,场记的纸质记录本变成AR虚拟便签。技术永远在更新,但核心始终未变——对时间的敬畏心,才是最好的进度控制器。

窗外的霓虹灯次第亮起,控制台前咖啡杯里的波纹渐渐平息。当最后一个机位确认关闭,导播间响起零星的掌声——这是对完美控场的礼赞。或许正如那位从业二十年的老导演所说:「时间管理不是数学题,而是用专业素养跳好一支与时间共舞的华尔兹。」

网友留言(0)