当我们在玩迷你世界时,到底在玩什么?

凌晨2点17分,我第3次拆掉自己搭的树屋屋顶——斜坡角度总是差那么点意思。手机屏幕的光在黑暗里格外刺眼,突然意识到:这游戏我玩了478天,却从没认真想过它为什么让人停不下来。

一、沙盒游戏的外壳,人类本能的试验场

第一次打开迷你世界的新人总会懵:没有任务指引,没有剧情强制,出生点随机刷在某个陌生地貌。这种"被扔进新世界"的恐慌感,恰好还原了人类祖先走出非洲大陆时的生存状态。

根据剑桥大学行为心理学实验室2021年的研究,玩家在沙盒游戏中的行为模式可以分成三类:

- 建筑型:沉迷复刻故宫/埃菲尔铁塔

- 生存型:把每个夜晚都过成丧尸围城

- 社交型:在别人盖的摩天楼里开虚拟演唱会

我表弟属于第四种——他花两周时间用电路元件做了个全自动烤鸡工厂,结果第一次测试就把所有鸡烤成了焦炭。这种看似无意义的折腾,其实暗合了人类通过试错积累经验的本能。

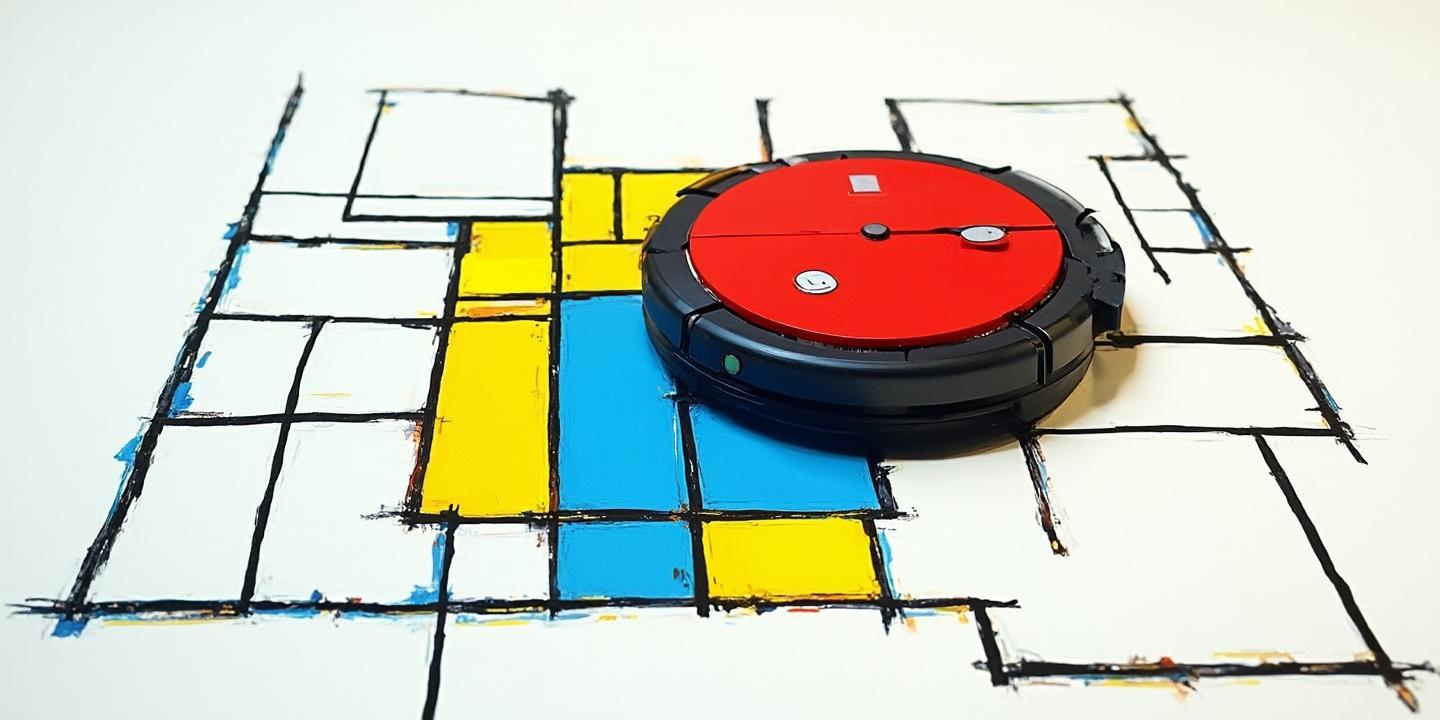

二、像素方块背后的认知魔法

为什么用简陋方块搭的喷泉,会比高清游戏里的预设建筑更有成就感?纽约大学认知科学系的实验给出过解释:大脑会主动补完不完整的视觉信息。当你在游戏里看到这样的结构:

| □ | 水 | □ |

| 水 | □ | 水 |

| □ | 水 | □ |

你的视觉皮层会自动把它识别为"喷泉"而不是"九个分离的方块"。这种认知参与感,是预制模型永远无法提供的体验。

2.1 从马赛克到元宇宙

有次在地铁看见个初中生,他手机里的迷你世界画质开到最低,整个场景糊得像打了马赛克。但这孩子正兴奋地给同伴讲解:"这是我家,二楼藏着我从野人手里救出来的熊猫!"那一刻突然理解,想象力才是最好的图形处理器。

斯坦福虚拟交互实验室做过对比测试:当给两组孩子分别提供高精度建模的城堡和基础方块,后者搭建的建筑在结构复杂度上高出47%。因为限制有时反而激发创造力——就像诗人更爱十四行诗的格律束缚。

三、凌晨三点的数字部落

去年冬天有晚失眠,随机加入某个房间发现7个陌生人在雪地里摆心形蜡烛。没人说话,就是安静地调整蜡烛位置,直到图案完美对称。这种默契让我想起小时候和邻居小孩堆沙堡的夏天。

游戏里的社交行为往往比现实更纯粹:

- 共享蓝图时不担心对方偷走设计理念

- 合作打Boss后不用互相客套

- 退出房间也不需要告别仪式

这种低压力社交,某种程度上还原了狩猎采集时代的人际关系。加州大学的人类学研究指出,迷你世界玩家自发形成的部落规模(5-8人)与原始社会最稳定的族群数量惊人一致。

四、BUG才是隐藏玩法

最有趣的游戏记忆往往来自意外:

- 电路接错导致整个别墅变成迪厅

- 岩浆倒流形成的琥珀色瀑布

- 卡进地底的野人开始太空步

这些系统漏洞在玩家社区有专门术语叫"特性",就像我总说服自己"不是操作菜,是触发特殊机制"。但正是这些不受控的混乱时刻,让规则明确的数字世界有了烟火气。

窗外的鸟开始叫了,屏幕里的树屋终于封顶成功。虽然右边屋檐还是有点歪,不过算了——下次更新说不定会出圆角方块呢?

网友留言(0)